前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由成都市应急管理局提出并归口。

本文件起草单位:成都市应急管理局、成都市城市安全与应急管理研究院、成都市标准化研究院。

本文件主要起草人:王琼、杨信林、张迪、廖学燕、卓红、冯云、姚武英、倪维、时婷、肖仁杰、冯军、张洋洋、蔡潇霄、邓歆怡、李林叶、文萌川、王可贵。

生产安全事故隐患排查治理工作指南

1 范围

本文件规定了成都市生产安全事故隐患(以下简称隐患)排查治理的基本要求工作流程、隐患排查、隐患治理、治理效果验收、信息化管理、档案管理、持续改进。

本文件适用于成都市行政区域内生产经营单位的生产安全事故隐患排查治理工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,

仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 23694—2013 风险管理 术语

GB 35181 重大火灾隐患判定方法

GB/T 45001—2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南

DB5101/T 18 成都市企业安全生产风险分级管控工作规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风险

不确定性的影响。

注 1:影响是指对预期的偏离——正面的或负面的。

注 2:不确定性是指对事件及其后果或可能性缺乏甚至部分缺乏相关信息、理解或知识的状态。

注 3:通常,风险以潜在“事件”(见 GB/T 23694—2013,3.5.1.3)和“后果”(见 GB/T 23694—2013,3.6.1.3),或两者的组合来描述其特性。

注 4:通常,风险以某事件(包括情况的变化)的后果及其发生的“可能性”(见 GB/T 23694—2013,3.6.1.1)的组

合来表述。

[来源:GB/T 45001—2020,3.20,有修改]

3.2

生产安全事故隐患

生产经营单位风险管控措施失效或者弱化后的缺陷(漏洞),包括物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全因素等

3.3

隐患排查

生产经营单位依据国家安全生产法律法规、标准规范以及本单位安全管理制度、操作规程,采取一定的方式和方法,对制定的风险管控措施及其落实情况进行检查或核查的活动。

3.4

隐患治理

完善或落实风险管控措施的活动或过程。

3.5

风险管控措施

对风险采取的预防和应急措施,包括工程技术措施、管理措施。

3.6

剩余风险

对风险采取管控措施之后仍然存在或可能存在的风险,包括未识别的风险、残余的风险、次生和衍

生的风险。

[来源:GB/T 23694—2013,4.8.1.6,有修改]

4 基本要求

4.1 生产经营单位作为隐患排查治理工作的责任主体,在依据 DB5101/T 18 开展风险辨识及管控的基础上,应针对风险管控的齐全性、有效性开展隐患排查治理工作,做到风险辨识管控与隐患排查治理有效融合。

4.2 生产经营单位应建立隐患排查治理制度,保证隐患能够及时发现、得到有效治理,并形成闭环管理。

4.3 生产经营单位应将较大及以上风险的管控措施检查或核查,作为本单位隐患排查治理工作的重点。

4.4 生产经营单位应明确本单位隐患排查治理的职责和工作任务,组织全员参与隐患排查治理工作。

4.5 生产经营单位应根据本单位生产经营实际情况,制定适宜的隐患排查清单。

4.6 生产经营单位应将隐患及治理的相关信息如实告知从业人员,或采取一定的方式进行公示。

4.7 生产经营单位应对排查出的隐患、治理以及验收等情况进行登记,建立隐患排查治理台账,参见附录 A。

4.8 生产经营单位应将隐患排查治理纳入本单位安全生产教育培训内容。

4.9 生产经营单位应保障隐患排查治理的经费投入。

4.10 生产经营单位应做好隐患排查、治理、核销全过程的档案管理。

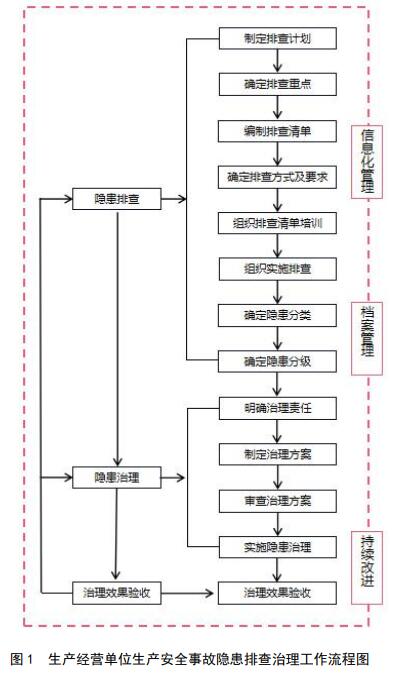

5 工作流程

生产经营单位生产安全事故隐患排查治理工作流程见图1。

6 隐患排查

6.1 制定排查计划

生产经营单位应在风险辨识评估、分级管控的基础上开展隐患排查工作,每年年初应制定年度隐患排查工作计划,明确隐患排查的内容、方式、频次和任务分工等。

6.2 确定排查重点

生产经营单位隐患排查主要包括但不限于以下几个方面:

——风险辨识不全,存在未被辨识出的风险源及其他风险。如未识别出等于或超过 GB 18218 临界量的危险化学品;未识别出人员密度大于 0.5 人/m2建筑场所的坡道、楼梯、扶梯、出入口处

等人员聚集区域;

——风险评估分级不准,尤其是风险等级评定偏低的风险。如未将跨度 36 m 及以上的钢结构安装工程,或跨度 60 m 及以上的网架和索膜结构安装工程,涉及《工贸行业重点可燃性粉尘目录

(2015 版)》中爆炸危险性级别为高的粉尘,且涉尘作业人数超过 9 人等识别为重大风险的;

——风险点(源)未采取管控措施,处于失管状态;

——风险管控措施不足,方式单一、有效性不足;

——风险管控工程技术措施失效,如关闭、停用、损坏或出现其他故障;

——风险管控管理措施虚设,如安全生产责任、规章制度、安全操作规程等未有效落实,未按规章制度或计划开展安全教育培训,未正确佩戴个人劳动防护用品等;

——剩余风险是否可接受。

6.3 编制排查清单

生产经营单位应结合本单位生产经营活动实际,编制适宜的综合性、专项性、日常性、季节性、节假日前、复工复产、事故类比等相关隐患排查清单,参见附录B。

6.4 确定排查方式及要求

6.4.1 综合性隐患排查

应以安全生产责任制、规章制度、教育培训和操作规程等的建立与落实情况为重点,每季度至少开展一次。

6.4.2 专项性隐患排查

应以电气、消防、特种设备及其他关键设备、厂房结构、危险化学品储存使用、粉尘涉爆等重点区域为重点,根据生产活动的需要适时组织开展排查,且每半年至少开展一次。

6.4.3 日常性隐患排查

应以班组、岗位员工交接班和班中巡回等检查方式,每日对设备、电气、消防、仪表等装置或作业环境、三违行为等进行排查和巡查。

6.4.4 季节性隐患排查

应根据季节性特征对本单位生产经营活动的影响,在季节转换时开展针对性的排查。

6.4.5 节假日前隐患排查

应在节假日职工放假、停工停产前,对节假日期间值班值守、相关设施设备关闭停用、重点场所管控、风险源管控措施运行以及应急准备等进行排查。

6.4.6 复工复产隐患排查

应在生产设备长期停产后重新启动、工艺变更及设备检维修后复产,以及节假日或意外停工停产后恢复生产作业前,对复工复产方案、人员安排、重点作业场所、环境状况、风险源管控措施运行情况等进行排查。

6.4.7 重点作业场所及环境状况事故类比隐患排查

其他生产经营单位发生火灾、爆炸、中毒和窒息、机械伤害等人员伤亡、财产损失事故后,生产经营单位存在类似风险的应进行事故类比隐患排查。

6.4.8 专业诊断性排查

生产经营单位可委托安全生产专业技术服务机构或专家开展隐患排查,包括粉尘防爆、有限空间等专业性、技术性较强领域的排查。矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位等高危行业宜每年开展一次专业诊断性隐患排查。

6.4.9 针对性隐患排查

出现以下情况时应及时进行针对性隐患排查:

——颁布实施新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范修订的;

——组织机构和人员发生重大调整的;

——生产经营单位基础信息及安全信息发生变化;

——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变;

——停工复工、试生产(运行)、重要设备检维修等非正常工况;

——风险程度变化后,需要调整风险控制措施的;

——外部安全生产环境发生重大变化;

——发生事故或对事故、事件有新的认识;

——同行业或可能涉及的同类型事故发生后;

——辨识出新的风险,制定新的管控措施;

——行业管理部门有专项工作部署;

——未遂事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的问题或缺陷;

——气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

6.4.10 排查要求

生产经营单位应结合本单位生产经营活动实际,选择适宜的隐患排查方式开展隐患排查。

6.5 组织排查清单培训

生产经营单位开展隐患排查前,应结合排查清单和排查方式,组织相关拟参与排查的人员进行针对性培训,明确排查内容、重点、方式方法及要求等。

6.6 组织实施排查

参加隐患排查的相关人员应对照排查清单的内容逐项进行核对、检查,采集相关文字、图像信息,并签字确认。

6.7 确定隐患分类

6.7.1 生产经营单位应对排查出的隐患进行分类,可分为作业现场类隐患和基础管理类隐患。

6.7.2 作业现场类隐患,主要包括以下方面存在的问题或缺陷,参见附录 C:

——生产工艺及设备设施;

——场所环境;

——从业人员操作行为;

——消防及应急设施;

——供配电设施;

——职业健康防护;

——现场其他方面。

6.7.3 基础管理类隐患,主要包括以下方面存在的问题或缺陷,参见附录 D:

——生产经营单位资质证照;

——安全生产管理机构及人员;

——安全生产管理制度;

——教育培训;

——安全生产投入;

——应急管理;

——职业健康基础管理;

——相关方安全管理;

——重大危险源管理;

——隐患排查治理;

——事故报告、调查和处理;

——其他基础管理。

6.8 确定隐患分级

6.8.1 基本要求

应综合风险等级、风险管控效果、隐患治理难度、治理时间、可能导致事故后果的严重程度和影响范围等因素,确定排查出的隐患为重大隐患或者一般隐患。

6.8.2 重大隐患

危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形可判定为重大隐患:

——涉及《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》、《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》、《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》及 GB35181 等相关内容;

——新建、改建、扩建项目的安全生产设施、职业病防治设施未依法进行设计及施工;

——较大风险及重大风险工程技术措施失效、缺失的情况;

——重大危险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患;

——区(市)县及以上负有安全生产监督管理职责部门挂牌督办或认定的其它隐患。

6.8.3 一般隐患

除重大隐患以外的隐患,包括但不限于以下情形:

——发现后能立即整改排除的隐患;

——较大风险及重大风险管理措施及应急措施失效、缺失的情况;

——低风险及一般风险管控措施失效、缺失的情况。

资料下载:![]() 生产安全事故隐患排查治理工作指南_DB5101/T 118—2021

生产安全事故隐患排查治理工作指南_DB5101/T 118—2021