前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由成都市应急管理局提出并归口。

本标准由成都市市场监督管理局批准发布。

本标准起草单位:成都市应急管理局、成都市城市安全与应急管理研究院、川开电气有限公司、成都智邦科技有限公司、成都市标准化研究院。

本标准主要起草人:周健、王贵生、张迪、冯云、姚武英、李红卫、曹磊、李军、邢志刚、姬广辉、黄荣、卢学辉、李小雯、雍袁一梦、王可贵。

成都市电动汽车充电设施安全管理规范

1 范围

本标准规定了成都市电动汽车充电设施的术语和定义、基本原则、主要流程、备案、安全预评价、设计、施工、试运行及验收、运营和报废。

本标准适用于成都市行政区域内从事电动汽车充电设施建设、运营的单位和个人。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第1部分:通用符号

GB/T 10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB 13495.1 消防安全标志 第1部分:标志

GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器

GB/T 14048.3 低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB/T 14048.4 低压开关设备和控制设备 第4部分:接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器

GB/T 18487.1 电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求

GB/T 18487.3 电动车辆传导充电系统 电动车辆交流/直流充电机(站)

GB/T 27930 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 29317 电动汽车充换电设施术语

GB/T 29781 电动汽车充电站通用要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)

GB 50028-2006 城镇燃气设计规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB/T 50065 交流电气装置的接地设计规范

GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB 50093 自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50156-2012 汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)

GB 50289-2016 城市工程管线综合规划规范

GB 50312 综合布线系统工程验收规范

GB 50966 电动汽车充电站设计规范

GB/T 51313 电动汽车分散充电设施工程技术标准

AQ/T 9007 生产安全事故应急演练指南

AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范

DL 5027 电力设备典型消防规程

JJG 1148 电动汽车交流充电桩检定规程

JJG 1149 电动汽车非车载充电机检定规程

NB/T 33001 电动汽车非车载传导式充电机技术条件

NB/T 33002 电动汽车交流充电桩技术条件

NB/T 33004 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范

NB/T 33008.1 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机

NB/T 33008.2 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分:交流充电桩

NB/T 33019 电动汽车充换电设施运行管理规范

3 术语和定义

GB/T 29317、GB/T 51313 所界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 充电弓

安装在车辆外部固定设施上,高于车辆顶部,用于电动汽车顶部接触式充电的主动连接装置。

3.2 受电弓

安装在电动汽车顶部,与充电弓连接用来接收电能的装置。

4 基本原则

4.1 充电设施建设单位(以下简称“建设单位”)是建设项目安全设施建设的责任主体。

4.2 符合以下条件之一的充电设施建设项目应按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的相关要求组织安全预评价、安全设施设计、安全验收评价:

——装机功率大于 1200 kW 的集中配建公共充电站;

——充电设施设置在加油站、加气站、燃气供配站等危险化学品生产、使用场所及附近;

——城市标志性建筑等重要场所内;

——地下、半地下停车场一次性集中建设充电设施的充电站(不含居民小区私家车位个人配建充电桩)。

4.3 充电设施建设项目安全设施“三同时”实行分级管理原则:

——市级相关部门负责检查市级有关部门备案的建设项目、跨两个及两个以上行政区域的建设项目、受四川省主管部门委托检查的建设项目;

——区(市)县相关部门负责检查本级有关部门备案的建设项目、受成都市主管部门委托检查的建设项目;

——其他建设项目,按照“谁建设、谁负责”的原则,建设单位应对其安全生产条件和设施进行综合分析,形成书面报告备查。

4.4 充电设施建设项目安全设施“三同时”工作以经县级以上人民政府及其相关主管部门备案的项目整体作为验收单元。

4.5 充电设施运营单位(以下简称“运营单位”)是充电设施安全运营的责任主体。充电设施无运营单位的按照“谁拥有、谁负责”的原则,对其安全运营负责。

5 主要流程

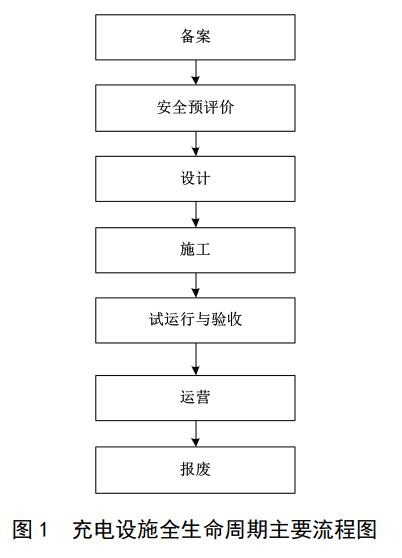

充电设施建设、运营、报废全生命周期主要流程见图1。

6 备案

6.1 充电设施投资项目实行备案制。建设单位应执行充电设施备案制度。

6.2 新建独立占地的以及跨区(市)县行政区域的充电设施建设项目,应到市级投资主管部门进行备案。其他类型充电设施应到区(市)县级投资主管部门备案。

6.3 居民个人建设的自用充电设施应在所在小区的物业服务机构或社区进行备案。

7 安全预评价

符合充电设施建设项目“三同时”的项目,建设单位应委托具有相应技术和能力的安全生产技术服务机构,对其建设项目进行安全预评价,并编制安全预评价报告。安全预评价报告应符合国家标准或者行业标准的规定。不符合建设项目“三同时”的项目,建设单位应对其安全生产条件和设施进行综合分析,形成书面报告备查。

8 设计

8.1 符合充电设施建设项目“三同时”的项目建设单位应委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计,编制安全设施设计。安全设施设计必须符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定,并尽可能采用先进适用的工艺、技术和可靠的设备、设施。应充分考虑建设项目安全预评价报告提出的安全对策措施。不符合建设项目“三同时”的项目建设单位自行组织安全设施设计审查,形成书面报告备查。

8.2 安全设施设计单位、设计人应对其编制的设计文件负责。

8.3 充电设施产品选择应取得具备相应资质的第三方检测机构出具的标准符合性合格报告。

8.4 项目总平面布置应符合 GB/T 29781、GB 50156、GB 50028、GB 50966 等的有关规定。

8.5 设计阶段可根据充电功率和接入数量对变压器的负载率进行分析;充电容量大的设备宜设置专门变压器,宜采用 10 kV 供电,经变压器降压后再向非车载充电机提供工作电源;充电容量不大的设备宜由变压器多回路向非车载充电机提供工作电源。

8.6 充电设施应远离可燃物堆放或动用明火地点,充电设施不应设置在易淹没的低洼、泄洪道周边等位置,周围树木不得影响设备排风等设施的正常运行,充电设施安装环境应与充电设施外壳防护等级相匹配。

8.7 充电站选址所在建筑物的消防设计应符合国家消防安全的相关标准,对于未通过消防验收或具有严重消防隐患的建筑物内,不应作为充电站的选址场所。

8.8 充电及附属设施的布局及安装宜充分利用就近供电、消防及防排洪等公用设施,不应影响建筑物场所原有消防分区功能和消防设施的使用,特别是消防车道、消防栓、自动喷淋系统等,同时应注意规避因消防设施爆裂、漏水等极端情况产生设备浸水、漏电等风险。

8.9 充电设施不应设置在电力设施保护区、铁路线路安全保护区、桥梁及轨道交通安全保护区等公共设施保护区内,若在相关或毗邻区域建设充电设施,应获得相关主管部门的许可。

8.10 充电设施与加油加气站设备、燃气设施、电力设施、城市工程管线、输油管道、民用及工业建筑、甲乙丙类液体储罐、可燃气体储罐、氧气储罐应保持安全距离。

8.11 特殊场景设计应满足,但不限于以下要求:

——汽车库内的大型变配电设备安装前应核算楼层承重是否符合要求,禁止未经承载核算盲目建设;

——加油加气站内配建充电设施,应符合 GB 50156 的要求,充电设施设置在辅助服务区内,同时考虑电动汽车火灾风险,充电车位应设置在加油加气作业区边界 5 m 以外;

——加油加气站内配建充电设施,电缆敷设禁止穿越防爆区。

9 施工

建设单位应按照评审通过的设计和有关规定,组织充电设施建设项目安全设施的采购和施工,施工单位应具备电力施工总承包资质、输变电工程专业承包资质或机电工程专业承包资质,10 kV 电力接入工程,施工单位应同时具备四级承装类承装(修、试)电力设施许可证及以上相应资质、有相应资格的施工人员,并具备安全施工许可证。

10 试运行与验收

10.1 试运行

充电设施建设项目竣工后,应在正式投入生产或者使用前进行试运行。试运行时间应不少于30 日,最长不得超过180 日,国家有关部门有规定或者特殊要求的行业除外。

10.2 竣工验收

10.2.1 充电设施建设项目不符合“三同时”条件时,建设单位可自行组织或委托具有相应技术和能力的安全生产技术服务机构对安全设施进行验收评价,并编制建设项目安全验收评价报告,并对安全设施、充电设施进行安全技术竣工验收;建设项目安全验收评价报告应符合国家标准或者行业标准的规定。验收完成后应形成书面报告备查。

10.2.2 充电设施建设项目符合“三同时”条件时,建设单位应委托具有相应技术和能力的安全生产技术服务机构对安全设施进行验收评价,并编制建设项目安全验收评价报告,并对安全设施、充电设施进行安全技术竣工验收;建设项目安全验收评价报告应符合国家标准或者行业标准的规定。验收完成后应形成书面报告行业部门进行备案。

10.2.3 安全设施、充电设施竣工验收合格后,方可投入生产和使用。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其配套的安全防护设施应分期与建设项目同步进行验收。

10.2.4 充电设施建设项目安全设施未与主体工程同时设计、同时施工或者同时投入使用的,负有安全生产监督管理职责的有关部门对与此有关的行政许可一律不予审批,同时责令建设单位立即停止施工、限期改正违法行为,对有关建设单位和人员依法给予行政处罚。

10.2.5 充电设施投入使用前,建设单位应按照 NB/T 33004、NB/T 33008.1、NB/T 33008.2 等标准的规定开展安全竣工验收。

10.2.6 建设单位组织安全竣工验收的方法应包括:

——资料查阅法;

——现场目测法;

——仪器或工具测量法。

10.2.7 建设单位组织安全竣工自评/验收的主要项目包括以下内容,具体自评/验收内容见附录 B:

——“三同时”资料;

——安全技术及管理;

项目选址和周边环境;

总平面布置;

供配电、防雷、消防等公用工程及辅助设施;

现场安全管理;

安全基础管理。

——安全生产设备设施;

供电系统;

交流充电桩、非车载充电机、充电弓等充电系统;

监控系统。

——基础安全资料管理。

10.2.8 充电设施建设项目的建设单位应保证充电设施的安全性。如果建设单位能够提供充电设备符合GB/T 18487.1、GB/T 18487.3、GB/T 27930、NB/T 33001、NB/T 33002、NB/T 33008.1 和 NB/T 33008.2等具备相应资质的第三方检测机构出具的标准符合性合格报告可减免附录 B 中充电系统的设计方面相同的验收内容,其他建设阶段的内容还需进行现场验收。

10.2.9 项目验收分为三个等级,一级为投入运营和使用;二级为投入运营和使用,并对一般不符合进行整改;三级应在规定时间内完成整改并复验合格后,方可投入运营和使用,验收结论类型见附录 C。

10.2.10 充电设施验收复验最多不允许超过两次,单次整改期限为一个月,若超过两次或总整改时间超过 3 个月,视为本次验收不合格。

10.2.11 建设单位组织对问题进行了整改,且自评符合验收标准时,应向具有相应技术和能力的安全生产技术服务机构提交再次验收申请,对于整改项重新验收。

10.2.12 建设单位应按照档案管理的规定,建立建设项目档案资料,确保完整、齐全,并妥善保存。

11 运营

11.1 运营安全管理原则

11.1.1 运营安全管理应坚持安全第一、预防为主、综合治理。

11.1.2 运营安全管理应贯穿于运营过程的全员、全方位、全过程,应做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位,应符合 GB/T 33000 的有关规定。

11.2 安全管理机构及安全职责

11.2.1 运营单位

11.2.1.1 运营单位应按照有关规定设置安全生产管理机构,或配备相应的专职或兼职安全生产管理人员,建立安全管理制度及应急预案,建设安全应急保障体系。并负责指导、监督、评估电动汽车充电设施的安全管理工作。

11.2.1.2 运营单位主要负责人全面负责安全运营工作,并履行相应责任和义务。落实、贯彻安全相关的规定及要求,建立健全安全生产责任制,组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程,组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划,保证本单位安全生产投入的有效实施,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,及时、如实报告生产安全事故。

11.2.1.3 运营单位安全生产管理机构或安全生产管理人员应组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案,组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施,组织或者参与本单位应急救援演练,检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议,制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为,督促落实本单位安全生产整改措施。

11.2.2 居民小区

11.2.2.1 现有居民小区充电设施应统一开展停车位改造,采取统一建设、统一管理的方式建设运营充电设施。运营单位应承担充电设施安全、电源安全、消防安全等安全管理责任。

11.2.2.2 房地产开发企业在新建居民小区配建的充电设施建成投用后,应委托物业服务机构或运营单位管理维护,接受委托的物业服务机构或运营单位应承担电动汽车充电设施安全、电源安全、消防安全等安全管理责任。

11.2.2.3 居民个人安装的充电设备,物业服务机构应参照本规范相关条款,定期开展电气安全、消防安全、防雷设施安全以及充电相关设备设施等安全检查,发现问题应督促居民个人及时消除安全隐患。

11.2.2.4 居民小区充电设施宜采用整体智能充电管理模式,采取负荷管控、智能调度、分时充电等方式保证小区电网运行安全。

11.2.2.5 居民小区充电终端输出功率不宜超过 20 kW,宜采用小功率直流充电。

11.3 日常安全管理

11.3.1 运营单位应建立安全生产投入保障制度,按照有关规定提取和使用安全生产费用,并建立使用台账。

11.3.2 运营单位应按照有关规定,为从业人员缴纳相关保险费用。

11.3.3 运营单位应建立健全安全生产规章制度,规范安全生产管理工作。

11.3.4 运营单位应按照有关规定,结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险防护要求,编制齐全适用的岗位安全生产操作规程,发放到相关岗位员工,并严格执行。

11.3.5 运营单位应制定、实施安全教育培训计划,并保证必要的安全教育培训资源。运营单位的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识与能力。

11.3.6 运营单位应按规定组织新入职从业人员、特种作业人员、转岗或离岗等安全教育培训,并如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况,建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案。运营单位设备维护人员必须具备低压电工作业特种作业操作证,有高压设备的运营单位设备维护人员应具备高压电工作业特种作业操作证,电工作业按照“两票三制”有关规定进行作业。

11.3.7 运营单位应定期对本单位安全风险进行全面系统的辨识、评估及管控,建立安全风险评估档案,对安全风险进行统计、分析、整理和归档。并应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员。

11.3.8 运营单位应按照有关规定,定期对人流干道、消防通道、消防设施、防雷装置、电气设施、充电桩等重点部位、设施开展安全检查,按照隐患的等级进行记录,并及时进行治理,实行隐患闭环。

11.3.9 运营单位应登录“成都市安全生产隐患排查治理动态监管系统”,按照相关要求填报隐患排查治理工作情况,每月对本单位事故隐患排查治理情况进行分析,并按照当地有关部门的要求,定期或实时报送隐患排查治理情况,同时向从业人员通报。

11.4 设备安全管理

11.4.1 设备设施运行

11.4.1.1 按照国家及厂家设备技术规范等规定应对设备设施进行规范化管理,张贴设备铭牌,建立信息化的设备设施管理台账,对关键设备进行登记、管理,并可进行查询、变更、导出和分析。设备安全管理由投资单位或运营单位负责,应定期进行例行设备安全检查,具体检查项目参照附录 B 中供电系统、充电系统的相关要求,宜将已通过竣工验收但随着运行使用会发生故障的项目作为巡检项目。对于故障应进行分级分类,明确处理时限要求,并按照要求时间消除故障,对于存在触电或者消防风险的故障,消除时间不得超过 8 小时。

11.4.1.2 运营单位应建立值班管理制度,保证 7×24 小时的服务。

11.4.1.3 运营单位应对充电设施定期进行巡视检查,应进行月检、季检和年检,并根据天气、设备状况等特殊情况进行特殊巡视检查。

11.4.1.4 露天设置的设备设施应有安全防护措施,保证雷雨等特殊天气的充电安全。

11.4.1.5 运营单位应对充电设施报警装置、供电系统状态、充电过程、电池状况等进行监控管理,如有异常应及时处理。

11.4.1.6 各相关充电设备生产企业应提供一套设备安全维护检查保养的要求,供各充电设施的管理人员使用。

11.4.1.7 运营单位应有专人负责管理各种安全设施、检测与监测设备以及安全防护用具,定期维护并

做好记录。

11.4.1.8 充电设施建(构)筑物和电气装置防雷、接地要求应符合 GB 50057、GB/T 50065 等标准的有关规定。

11.4.1.9 运营超过 5 年(包含)充电设施应至少每 12 个月进行一次全面检修。

11.4.1.10 作业工具应绝缘良好、连接牢固、转动灵活专人保管、登记造册,并建立试验、检修、使用记录,对于带电作业工具和高压绝缘工具等电工安全用具应重点管理。

11.4.1.11 安全设施不应随意拆除、挪用或弃置不用;确因检维修拆除的,应采取临时安全措施,检维修完毕后立即恢复。

11.4.1.12 充电设施执行标准变更后,涉及安全要求的变化,运营单位应组织设备制造企业依据标准进行升级或改造。硬件升级或改造后应重新进行型式试验,软件升级或改造后应进行协议一致性、互操作、通讯等相关项目的测试验收,并将改造后的型式试验报告或验收报告提交行业部门备案。

11.4.2 设备设施检维修

11.4.2.1 电气设备在使用期间的检修、调试及维护应由专业人员进行,专业人员应持低压电工作业的特种作业操作证,非专业人员不应从事电气设备和电气装置的检修,设备维修前应切断电源。

11.4.2.2 运营单位应建立设备设施检维修管理制度,制定综合检维修计划,加强日常检维修和定期检维修管理,落实“五定”原则,即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度,并做好记录。

11.4.2.3 检维修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中应执行安全控制措施,隔离能量和危险物质,并进行监督检査,检维修后应进行安全确认。检维修过程中涉及危险作业的,应按照本标准第 11.5 条执行。

11.4.2.4 检维修结束后,应做好详细记录,及时整理好现场。

11.5 作业安全

11.5.1 作业环境和作业条件

11.5.1.1 现场应实行定置管理,保持作业环境整洁。

11.5.1.2 进行设备大修、危险装置设备试生产、建筑物或构筑物拆除或者危险场所动火、有限空间、爆破、吊装、高处作业等危险作业以及涉及重大危险源、危化品管道、临近高压输电线路等危险性较大的作业活动,实施作业许可管理,严格履行作业许可审批手续。

11.5.2 作业行为

11.5.2.1 运营单位应监督、指导从业人员遵守安全生产规章制度、操作规程,杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的“三违”行为。

11.5.2.2 运营单位应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合 GB/T 11651 规定的个体防护装备与用品,并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检査个体防护装备与用品。

11.5.2.3 运营单位应建立工单系统,设备的检修、调试和维护必须要有相应的工单,维护人员不得私自作业。

11.5.3 相关方

11.5.3.1 运营单位应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案,定期识别服务行为安全风险,并采取有效的控制措施。

11.5.3.2 运营单位不得将项目委托给不具备相应资质或安全生产条件的承包商、供应商等相关方。企业应与承包商、供应商等签订合作协议,明确规定双方的安全生产责任和义务。

11.6 消防安全

11.6.1 电力设备的消防安全应符合 DL 5027 的有关规定。

11.6.2 集中布置的充电设施区域应按 GB 50140 的规定配置灭火器。运营单位应建立消防设施定置图、台账和记录,确定专人管理,台账内容包括消防设施铭牌参数、放置地点、定期检查情况等。

11.6.3 运营单位应每月对消防设施、器材进行一次检查,填写检查记录,发现过期、失效等问题及时维护、保养及更换,灭火和监控系统应处于完好状态。

11.6.4 运营单位应定期组织工作人员进行消防培训和应急演练,全体人员应掌握消防知识,熟知消防器材的位置、性能和使用方法。

11.6.5 防火重点区域禁止吸烟,并应有明显标志。

11.6.6 运营单位应将充电设施配套火灾报警系统的检查纳入全面巡视管理,存在异常、故障应及时进行处理。

11.6.7 对充电设施配套的监控室、配电室、充电区域及主要室内通道等应设置事故应急照明,各空间、空地及疏散通道应设置疏散照明,疏散通道及出入口应设置疏散指示标志灯。

11.6.8 各紧急出口通道应保持畅通。发生火灾时,应能及时采取有效的处置措施,及时疏散人员,并报告有关部门。

11.6.9 在汽车库配建的充电站建设应符合 GB 50067 的相关要求。

11.6.10 新建汽车库内配建的充电设施在同一防火分区内应集中布置。布置在一二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时,宜布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及以下,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合单层汽车库 1500 m2,多层汽车库 1250 m2,地下汽车库或高层汽车库 1000 m2。

11.6.11 汽车库内的充电设施监控报警信号应同步传输到消防值班室,消防值班人员与运营单位在接收到报警信号后应立即到现场排查异常情况。

11.6.12 汽车库内配建的充电设施应严格按标准施工,并定期组织电气线路检查,消除电气火灾隐患。

11.7 防汛、防风、防寒

11.7.1 运营单位应根据本地区的气候特点制定相应的防汛、防风和防寒措施。

11.7.2 运营单位应根据需要配备适量的防汛设备和物资,防汛设备在每年汛前要进行全面的检查、试验,使之处于完好状态,防汛物资应专门保管,并有专门的台账。

11.7.3 运营单位应定期检查和清理充换电设备区及周围的漂浮物等,防止大风天气对充换电设施运行设备造成故障。

11.7.4 运营单位应采取防寒保温、防凝露措施,室外防护等级不低于 IP 54。

11.8 运行监控

11.8.1 运营单位应建立企业级充电设施监控平台,可监控充电设备核心部件的运行信息,预警故障,监控平台宜具备大数据分析功能。

11.8.2 监控平台应对设施上的各种信号灯、声响报警装置进行监控,异常情况应能触发预警信息,并及时处理。

11.8.3 监控平台应对设备运行状态进行监控,异常情况应能触发预警信息,并及时处理。

11.8.4 监控平台应对充电过程进行监控,监视输入电压、输出电压、输出电流等信息以及各保护信号是否正常,异常情况下监控平台或充电设备应终止充电,触发预警信息,并及时处理。

11.8.5 直流充电时,监控平台应具备收集充电设施上传的相关数据,包含但不限于以下内容:

——监控平台应对充电电压、电流进行监控,当检测到输出电压大于车辆最高允许总电压、输出电流大于车辆当前需求电流、车辆需求电压/电流大于最高允许总电压/电流,充电设施应停止充电并能够触发预警信息,及时处理;

——监控平台应对电池温度进行监控,当检测到电池最高温度大于电池最高允许温度、电池短时间温升过快、同一时刻电池不同部位温差过大,充电设施应停止充电并触发预警推送到用户;

——监控平台应对电池单体电压进行监控,当检测到电池单体电压超过最高允许电压、电池单体压差超过允许值,充电设施应停止充电并触发预警推送到用户;

——监控平台检测到车辆电池管理系统/车辆控制器发生通讯中断、充电枪连接故障、车辆传输数据不刷新、电池 SOC 在正常功率充电过程长时间无变化时,充电设施应停止充电并触发预警推送到用户;

——监控平台应具有检测并存储车辆识别号 VIN、最低单体动力蓄电池电压及组号的功能。

11.8.6 监控平台应通过视频监控等系统对充电设施进行安防监控,异常情况应能触发预警信息,并及时处理,充电设施宜充分利用场站既有消防、监控系统。

11.8.7 监控平台应定期对充电设备的运行数据进行统计、分析,形成报表,应符合 NB/T 33019 的有关规定。

11.9 标志和标识

11.9.1 运营单位应在重要的设备或工作区设置工作区域警示线。

11.9.2 运营单位应按照有关规定和工作场所的安全风险特点,在有重大风险源、较大危险因素的工作场所,应在明显位置设置安全警示标志,并符合相关规定要求。

11.9.3 运营单位应在设备设施施工、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志,进行危险提示、警示,告知危险的种类、后果及应急措施等。

11.9.4 经营单位应定期对警示标志进行检査维护,确保其完好有效。

11.10 应急管理

11.10.1 运营单位应设置应急组织,建立突发事件应急预案,包括充电设施火灾、车辆电池火灾、人员触电等。

11.10.2 应急预案应满足统一指挥,分级负责,组织机构健全,人员和物资配备充足,通信畅通,行动迅速准确等基本要求。应急预案的主要内容应包括组织机构、人员、物资、事件等级、报告程序、事故处置方法、清理和善后工作等。

11.10.3 应急预案中涉及的应急设备应在指定场所存放,建立管理台账,安排专人管理,并定期检查、维护、保养,确保其完好可靠。

11.10.4 企业应按照 AQ/T 9007 的规定定期开展生产安全事故应急演练,做到一线从业人员参与应急演练全覆盖,并按照 AQ/T 9009 的规定对演练进行总结,根据演练发现的问题,修订、完善应急预案,改进应急准备工作。

11.10.5 发生事故后,运营单位应根据预案要求,立即启动应急响应程序,按照有关规定报告事故情況,并开展先期处置。

11.10.6 充电设施火灾和触电事故应急应立即在上级断电,断电前不能有任何触碰充电设施的行为。11.10.7 车辆电池火灾有释放有毒烟气、电池燃爆、漏电等风险,应疏散人群,远离起火车辆,扑救火灾时应穿戴绝缘手套和绝缘靴,在 10 m 外用水降温。

11.10.8 运营单位应建立事故报告程序,明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等,即事故发生后,事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告,单位负责人接到报告后,应于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时,事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。企业应妥善保护事故现场以及相关证据。事故报告后出现新情况的,应及时补报。

11.10.9 运营单位应开展经常性事故案例警示教育活动,认真吸取事故教训。

全文资料:![]() 成都市电动汽车充电设施安全管理规范_DB5101/T 71—2020

成都市电动汽车充电设施安全管理规范_DB5101/T 71—2020